Alors que la prochaine journée d’étude de l’association des directeurs de BU (ADBU) se tiendra le 2 octobre à Nantes et a pour titre “Toujours plus vite, plus haut, plus fort ? Communiquer”¹, je souhaitais faire part de ma réflexion sur le sujet en tant que professsionnel des bibliothèques de l’Enseignement Supérieur. Ce faisant, je ne peux pas me prévaloir de compétences particulières dans le domaine de la communication institutionnelle, mais je me fonde essentiellement sur mon expérience de Mastodon en tant que co-gérant avec mes collègues d’un compte hébergé par Mastodon.social et lié au service d’appui à la recherche de cette BU².

Ce qui suit sera peut-être ressenti comme pertinent pour un service lié à la recherche et à la Science Ouverte, mais guère adapté à une communication centrée sur les lieux, les collections et les services d’une bibliothèque universitaire (à l’exception de ses services d’appui à la recherche et de formation de ses utilisateurs et utilisatrices) ; je pense tout de même qu’une partie au moins de mon propos peut s’appliquer à l’ensemble de l’activité que nous déployons pour toucher nos lecteurs et lectrices présent.e.s sur les réseaux sociaux.

Pour un service d’appui à la recherche, centré sur le développement de la science ouverte, le choix de quitter X, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. pour ouvrir un compte sur Mastodon, est une recherche de cohérence. En effet, Mastodon est le seul réseau social dont le protocole est libre, transparent et vraiment décentralisé. Cette caractéristique le rapproche de ce qu’on aimerait que soit la Science Ouverte : une forme de communication libre, transparente et basée sur une véritable bibliodiversité (on est encore loin de cette dernière malheureusement)

Je suis persuadé que cette recherche de cohérence devrait s’appliquer aussi à notre présence sur les réseaux dits sociaux en tant que bibliothèque de façon générale. En effet, les plateformes que nous utilisons couramment dans ce cadre : Facebook, Instagram, éventuellement LindedIn posent deux problèmes majeurs :

Leur nature propriétaire, avec les récentes évolutions du capitalisme informationnel, fait que ces plateformes sont progressivement atteintes par le principe d’emmerdification (Cory Doctorow)[³] selon lequel, l’exigence de plus en plus rapide d’un retour sur investissement par leurs capital-risqueurs engendre une maltraitance des salariés qui y travaillent ainsi qu’une dégradation rapide de l’expérience utilisateur dans un cadre où les abonné.e.s sont maintenu.e.s captif.ve.s de ces plateformes à cause de leur manque d’interopérabilité. Ajoutons tout de suite que dans l’esprit de leurs propriétaires cette interopérabilité dont ils nous privent n’est “pas un bug mais une fonction”. Ces réseaux sont également privateurs dans la mesure où nous sommes privés de la moindre certitude sur le sort algorithmique réservé à nos messages. Si Bluesky conserve une certain interopérabilité avec Mastodon, les habituels signes avant-coureurs d’une volonté de ses financeurs pour récupérer leur mise se font déjà sentir.

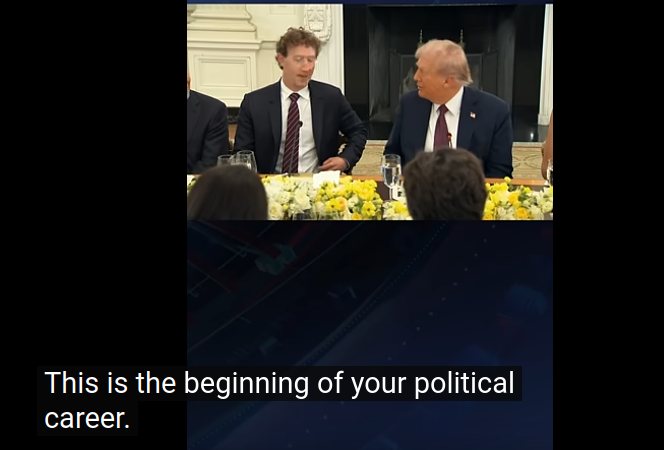

Ces plateformes ne sont pas seulement capitalistes (comme nos géants de l’information scientifique, inutile de les nommer), leurs propriétaires mettent aussi leur force de frappe au service d’un projet de société qui est celui de l’extrême droite. A cet égard, les marques d’allégeance du propriétaire de Meta et d’Instagram envers Donald Trump sont à la fois répétées et éloquentes.

L’arsenalisation des réseaux propriétaires repose notamment sur l’attrition progressive de leurs équipes de modération et sur les modifications apportées à leurs algorithmes opaques. Lesquels ont désormais pour fonction de minorer ou silencier les propos en faveur de la diversité de l’inclusion et de l’équité tout en amplifiant les prises de position climato-dénialistes, racistes et LGBTQIphobes.

Les bibliothécaires sont aussi des médiateurs de culture numérique et en tant que tels savent qu’aucun technologie n’est jamais neutre. Nous savons aussi que l’adoption d’une techno ne tient pas d’abord à son intérêt propre mais aussi aux moyens mis en oeuvre pour l’imposer peu à peu dans la sphère sociale, moyens sur lesquels on jettera ensuite un voile pudique pour faire croire à une “démocratisation” spontanée naturellement due à l’ergonomie et autres mérites intrinsèques de cette techno.

Sachant cela, notre déontologie nous commande de choisir des technologies et des plateformes qui ne nuiront pas aux communautés que nous avons pour mission de desservir. A un certain moment les conséquences effectives du principe selon lequel “il faut être sur tel ou tel réseau social parce que notre public y est” heurte à la fois les valeurs et les connaissances qui structurent notre métier. Cette logique n’est d’ailleurs pas poussée jusqu’au bout, puisque pendant que les partis politiques essaient de récupérer un électorat jeune sur TikTok parce que les 16-22 ans y sont nombreux.ses, je ne connais pas de BU qui ait ouvert un compte sur ce réseau pour y toucher des étudiant.e.. Nombre de parlementaires, qui sont pourtant influents sur le réseau X, s’inquiètent de l’influence qu’aura sur eux ce réseau géré par des intérêts Chinois, laissant à penser que la menace d’un média aux mains d’un milliardaire qui se livre à des intrusions voyantes et répétées dans la vie politique de pays européens et nous gratifie de saluts hitlériens en mondovision n’est pas égale à celle d’une arme informationnelle aux mains d’un régime qui harcèle ses opposants jusque sur notre sol.

Certes, à la suite de leurs universités, les bibliothèques universitaires ont mis en sommeil leur compte X, à quelques exceptions près sans prendre vraiment la peine d’en parler à leurs publics, commme si cette mise en sommeil devait être tue parce qu’impliquant une décision politique.

De la même manière que quitter X, rester sur Instagram ou Facebook (tous les deux appartenant à Meta) relève également d’une décision politique non assumée, qui plus est contradictoire vis à vis de la première. Cette décision a pour conséquence de maintenir des jeunes gens sur des plateformes toxiques (en les validant puisque nous y sommes aussi) et ce faisant de valoriser l’action en bourse de ces firmes oligarchiques. Si le patron de X est désormais brouillé avec son ancien employeur, son agenda n’a pas changé : l’avènement d’un nouveau régime techno-suprémaciste et foncièrement antidémocratique auquel se sont ralliés de récents admirateurs de Trump comme Mark Zuckerberg [⁴] (Meta).

Par ailleurs, je ne peux que m’étonner que nous ne cherchions pas à présenter à nos usagers, pour la plupart jeunes, des canaux d’information que nous considérons comme éthiques, suivant en cela la mission de formation que les SCD ont dans leur statut. L’affiliation ⁵ d’un étudiant de Licence passe donc par le fait d’utiliser une boîte mail institutionnelle pour communiquer avec nous ou leurs enseignants mais manifestement pas par l’adoption de ces canaux de communication que nous leur désignons comme sûrs et valables.

J’incite donc mes collègues à prendre la mesure de ce problème et àopter pour des réseaux et médias décentralisés, ouverts et transparents : Mastodon pour échanger du texte, Peertube pour des vidéos, Pixelfeld pour des images, etc. Mais je les invite aussi à reconsidérer le sens de nos actions de communication en prenant la mesure de ce qu’implique le fait de “communiquer” et la manière particulière dont on communique sur ces réseaux.

En effet, communiquer, c’est mettre quelque chose en commun, bâtir un commun avec une communauté [⁶]. Ce n’est pas informer unilatéralement de notre activité des inconnus présents sur la plateforme et mesurer la profondeur de notre reach au nombre de likes (une métrique dont ne dispose pas Mastodon). Bâtir un commun ensemble devient possible avec Mastodon puisque les responsables d’instances sont en général accessibles, ouverts au dialogue et de bonne volonté, qualités qui ne sont ni incarnées ni promues par le PDG de X. Les règles et paramétrages de l’instance peuvent être discutées et négociées avec les administrateurs et administratrices.

Mastodon n’est peut-être pas l’endroit rêvé pour lancer des campagnes de promotion. Ce n’est pas d’abord un outil d’amplification, ce n’est pas seulement un média social mais un réseau. Cette communauté en réseau, nous ne devrions pas la considérer uniquement comme la cible d’une offre de services mais comme un groupe de personnes mu, au-delà du personal branding, par la recherche d’un enrichissement mutuel.

C’est un endroit où sans s’exposer particulièrement à du mépris et de la haine, on peut échanger,s’entre-aider et créer des liens avec des personnes géographiquement proches ou bien des personnes qui partagent nos intérêts en tant que service de formation et d’appui à la recherche. En ce sens, Mastodon remet au goût du jour une fonction un peu mésestimée par les professionnels de la communication sur les réseaux sociaux, celle de l’entraide. Rien ne serait plus conforme à cette logique que de voir des bibliothécaires suivre des mot-clé comme #zotero, #OpenAlex ou encore #wikipedia et de s’immiscer dans des conversations, au demeurant publiques, pour apporter des solutions, des connaissances et en recevoir en retour de la communauté dans la perspective d’un enrichissement mutuel. La communication des BU sur les réseaux sociaux me laisse souvent le sentiment qu’on laisse l’étudiant ou la chercheuse devant la porte de la bibliothèque. “Voyez notre portail”, “admirez nos collections sur notre catalogue”. Pourquoi ne pas essayer d’aller plus loin en faisant écho aux échanges riches que nos bibliothécaires ont avec les étudiant.e.s et les chercheur.ses dans les salles de formation ou bien au sein des labos, dès lors que la confidentialité des actions de chacun.e est respectée ? Mastodon s’avère tout à fait propice à ce genre de communication.

En faisant le bilan de sa première année d’expérience, la bibliothèque de l’Université de Gröningen a bien identifié cette réorientation des objectifs de communication qu’induit le passage au réseau décentralisé par excellence [⁷] :

“Notre transition [vers Mastodon] nous a conduits à réévaluer notre stratégie en termes de contenus. Nous nous sommes aperçus que Mastodon est conçu pour valoriser les interactions entre pairs. En outre, nous avons pris en compte le contexte plus large du mouvement vers la science ouverte qui est intrinsèquement dirigé par la communauté. “Ceci nous a amenés à prendre conscience que notre stratégie, assez traditionnelle, consistant à diffuser nos informations ne profitait guère d’une plateforme qui encourage plutôt les interactions. Nous pensons également qu’une approche verticale et à sens unique (top-down) de la communication jure avec l’ethos collaboratif de la Science Ouverte. Ceci nous a motivés à aligner davantage notre stratégie de contenus avec la nature participative commune à Mastodon et à la communauté qui oeuvre en faveur de la Science Ouverte.”

Encore une fois, on pourra considérer que cette manière d’ouvrir notre communication institutionnelle à davantage d’échanges et d’interactions avec nos followers ne peut fonctionner que dans le cadre de la Science Ouverte et/ou de Mastodon. Mais on peut aussi penser qu’il y a là matière à réflexion pour la stratégie de communication de nos bibliothèques dans son ensemble.

Quand il sera devenu clair pour nos universités que ces réseaux sont envahis tantôt par de la désinformation tantôt par des AI slops, ces textes générés par des IA qui inondent le web[⁹], nos bibliothèques aussi finiront par quitter Instagram et LinkedIn, comme nous avons naguère délaissé X : Nous le ferons tardivement et en silence, sans revendiquer aucune position particulière par rapport à l’ethos scientifique qui nous anime et anime les chercheurs et chercheuses avec lesquels nous travaillons. Alors que nous avons l’occasion maintenant, en fermant nos comptes sur ces réseaux, de revendiquer en tant que bibliothécaires, ces valeurs d’ouverture et d’inclusivité qui, entend-on souvent, devraient structurer notre action.

[³]: le terme original est *enshittification

[⁴]: La vignette de ce post provient d’en enregistrement publié par Al Arabiya à l’occasion d’un dîner à la Maison Blanche le 5 septembre. Donald Trump se tourne à l’improviste vers le patron de Meta et qui fait remarquer “C’est le début de votre carrière politique”. Mark Zuckerberg répond que non. De fait, le rôle politique que Mark Zuckerberg s’attribue au sein de la Broligarchie est bien antérieur au second mandat Trump, comme on peut le lire dans l’excellent ouvrage de Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet, “Apocalypse Nerds”. https://www.youtube.com/watch?v=jsuuC4sHMxs

[⁶]: comme Arthur Perret le rappelait deux ans plus tôt sur son blog en présentant Mastodon commme une alternative à X plus crédible que BlueSky : “envisager la communication comme ce qui fait commun : pas seulement mettre en commun mais faire advenir des communs”

[⁷] j’ai traduit cet extrait, l’original en anglais est en ligne sur le site de la bibliothèque de l’université de Gröningen

[⁹]: Prévost, T. ‘Slop’ : l’IA et l’ère du grand n’importe quoi - Par Thibault Prévost | Arrêt sur images. https://www.arretsurimages.net/chroniques/clic-gauche/slop-lia-et-lere-du-grand-nimporte-quoi (2025).